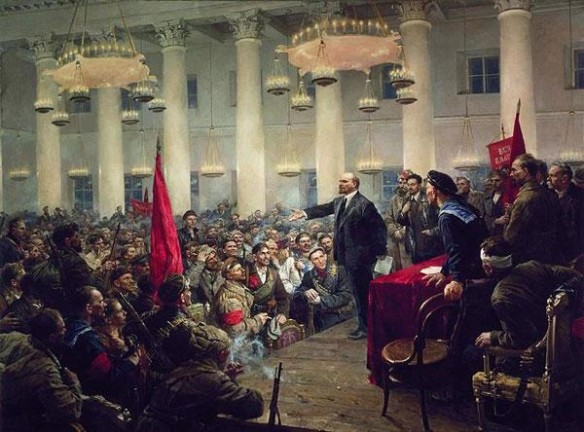

Прим. ред. Прошло сто лет со дня взятия большевиками власти 25 октября (7 ноября по новому отсчету времени). 18 октября 1921 года в газете «Правда» была опубликована статья В.И. Ленина «К четырёхлетней годовщине Октябрьской революции», в которой он писал:

Мы довели буржуазно-демократическую революцию до конца, как никто. Мы вполне сознательно, твердо и неуклонно продвигаемся вперед, к революции социалистической, зная, что она не отделена китайской стеной от революции буржуазно-демократической, зная, что только борьба решит, насколько нам удастся (в последнем счете) продвинуться вперед, какую часть необъятно высокой задачи мы выполним, какую часть наших побед закрепим за собой. Поживем, увидим.

С тех пор прошло 100 лет. Был образован СССР с коммунистическим вектором развития. В СССР были осуществлены грандиозные свершения. Но были и свои тёмные страницы. Такова диалектика любого развития. В начале 90-х годов СССР под воздействием внешних сил был разрушен извне из-за внутренних противоречий, борьбы капиталистических и коммунистических начал.

Мы пожили и теперь видим какую часть необъятно высокой задачи выполнили большевики, какую часть октябрьских завоеваний 1917 года закрепили за собой. Однако удалось ли им свершить социалистическую (коммунистическую) революцию?

Наступает четырёхлетняя годовщина 25-го октября (7 ноября).

Чем дальше отходит от нас этот великий день, тем яснее становится значение пролетарской революции в России, тем глубже мы вдумываемся также в практический опыт нашей работы, взятый в целом.

Дорогие товарищи, хотелось бы напомнить, что эта идея принадлежит не Троцкому, как многие считают, а молодым Марксу и Энгельсу. Она содержится во втором их совместном труде 1846 года под названием «Немецкая идеология». В нём авторы разрабатывали диалектико-материалистический подход к истории, предполагая коммунистический вектор её развития через одновременные коммунистические революции в господствующих странах капитала. Они определили предпосылки мировой коммунистической революции для перехода к новой формации. Я их напомню.

Дорогие товарищи, хотелось бы напомнить, что эта идея принадлежит не Троцкому, как многие считают, а молодым Марксу и Энгельсу. Она содержится во втором их совместном труде 1846 года под названием «Немецкая идеология». В нём авторы разрабатывали диалектико-материалистический подход к истории, предполагая коммунистический вектор её развития через одновременные коммунистические революции в господствующих странах капитала. Они определили предпосылки мировой коммунистической революции для перехода к новой формации. Я их напомню. Во-первых, коммунисту как «практическому материалисту» (К. Маркс) необходимо, с одной стороны, видеть тот общественный класс, который выступает в исторической роли главного революционного субъекта в решении задачи освобождения трудящихся от всех форм угнетения; с другой — рассматривать этот общественный класс как ядро, вокруг которого различные категории и слои угнетённых смогут объединиться и создать единый фронт борьбы за своё социальное и политическое освобождение. Кроме того, уяснив этот пункт, мы тогда можем перейти к характеристике особенностей основных отрядов революционного субъекта.

Во-первых, коммунисту как «практическому материалисту» (К. Маркс) необходимо, с одной стороны, видеть тот общественный класс, который выступает в исторической роли главного революционного субъекта в решении задачи освобождения трудящихся от всех форм угнетения; с другой — рассматривать этот общественный класс как ядро, вокруг которого различные категории и слои угнетённых смогут объединиться и создать единый фронт борьбы за своё социальное и политическое освобождение. Кроме того, уяснив этот пункт, мы тогда можем перейти к характеристике особенностей основных отрядов революционного субъекта. Иллюстрация: Мария Аносова

Иллюстрация: Мария Аносова После того как дно кризиса пройдено, о «Капитале» в частности и о марксизме вообще многие начинают говорить в том смысле, что всё это устарело, уже было испробовано, осталось в прошлом веке, превратилось в идейный антиквариат. Обычно так говорят люди, которые объясняют себе историю и общественную жизнь с помощью гораздо более древних нарративов, будь то свободный рынок, соперничество империй, божественный промысел и религиозная миссия, симфония сословий, теория заговора, волны национальной пассионарности и т. п. Удивительно, но собственные объяснения происходящего не кажутся оппонентам Маркса устаревшими, давно дискредитированными и антикварными.

После того как дно кризиса пройдено, о «Капитале» в частности и о марксизме вообще многие начинают говорить в том смысле, что всё это устарело, уже было испробовано, осталось в прошлом веке, превратилось в идейный антиквариат. Обычно так говорят люди, которые объясняют себе историю и общественную жизнь с помощью гораздо более древних нарративов, будь то свободный рынок, соперничество империй, божественный промысел и религиозная миссия, симфония сословий, теория заговора, волны национальной пассионарности и т. п. Удивительно, но собственные объяснения происходящего не кажутся оппонентам Маркса устаревшими, давно дискредитированными и антикварными. Если говорить об

Если говорить об  В.И. Ленин впервые совершил осознанную попытку реализовать марксистский проект коммунистического преобразования общества, с целью ликвидировать условия для эксплуатации и угнетения одних людей другими, когда счастье одних строится на несчастье других.

В.И. Ленин впервые совершил осознанную попытку реализовать марксистский проект коммунистического преобразования общества, с целью ликвидировать условия для эксплуатации и угнетения одних людей другими, когда счастье одних строится на несчастье других. Во втором январском 2017 года номере «Советской России» была опубликована

Во втором январском 2017 года номере «Советской России» была опубликована ![/[https://ru.wikipedia.org/wiki/Косолапов,_Ричард_Иванович|Ричард Иванович Косолапов (род. 1930)] — советский и российский философ, специалист в области социальной философии. Доктор философских наук (1970), профессор. Профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, и. о. декана философского факультета МГУ (1986—1987). Сотрудник аппарата ЦК КПСС, избирался кандидатом в члены ЦК КПСС (1976—1981), членом ЦК КПСС (1981—1986) и депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР от Таджикской ССР (в 1979 и 1984 гг.), автор и главный редактор журнала «Коммунист».](/wp-content/uploads/2017/04/Kosolapov_R.I-150x150.jpg) Признаюсь, помянутый вначале «Призрак» (имеется в виду призрак коммунизма — прим. моё, В. Д.) всё время, пока я писал, похаживал, шастал вокруг. Может быть, это хоть чуть приблизило нас к искомой национальной (которая не может не быть и интернациональной) идее…Социализм от рассвета до рассвета. Материалы Форума марксистов 25–26 октября 2014 года под ред. А. А. Ковалёва. М. ИТРК. 2015. С. 246, 247.

Признаюсь, помянутый вначале «Призрак» (имеется в виду призрак коммунизма — прим. моё, В. Д.) всё время, пока я писал, похаживал, шастал вокруг. Может быть, это хоть чуть приблизило нас к искомой национальной (которая не может не быть и интернациональной) идее…Социализм от рассвета до рассвета. Материалы Форума марксистов 25–26 октября 2014 года под ред. А. А. Ковалёва. М. ИТРК. 2015. С. 246, 247. Наш прямой долг — вмешиваться во всякий либеральный вопрос, определять своё, социал-демократическое (коммунистическое — прим. наше), отношение к нему, принимать меры к тому, чтобы пролетариат активно участвовал в решении этого вопроса и заставлял решать его по-своему. Кто сторонится от такого вмешательства, тот на деле (каковы бы ни были его намерения) пасует перед либерализмом, отдавая в его руки дело политического воспитания рабочих, уступая гегемонию политической борьбы таким элементам, которые в конечном счёте являются вожаками буржуазной демократии.

Наш прямой долг — вмешиваться во всякий либеральный вопрос, определять своё, социал-демократическое (коммунистическое — прим. наше), отношение к нему, принимать меры к тому, чтобы пролетариат активно участвовал в решении этого вопроса и заставлял решать его по-своему. Кто сторонится от такого вмешательства, тот на деле (каковы бы ни были его намерения) пасует перед либерализмом, отдавая в его руки дело политического воспитания рабочих, уступая гегемонию политической борьбы таким элементам, которые в конечном счёте являются вожаками буржуазной демократии. Мы считаем, что источники существования всех должны принадлежать всем, а не олигархам и другим частным лицам.

Мы считаем, что источники существования всех должны принадлежать всем, а не олигархам и другим частным лицам.